当非遗走出博物馆的玻璃展柜,传统文化便有了新的生命力。

近日,浙江多地非遗项目频频“出圈”,从平湖南河头的面塑体验到桐乡湖面的高杆船技,从亭旁老街的木偶戏到海宁的金庸主题剪纸,这些承载着历史记忆的技艺,正以“可触摸、可参与、可传播”的方式,成为年轻人追捧的“流量潮品”。

古早老街变身“非遗秀场”

青砖黛瓦的平湖南河头历史文化街区,是浙江非遗活化的缩影。

走进江南面塑文化展示馆,负责人曹光建的指尖正“绽放”魔法——一团彩色面团在揉捏、按压间,逐渐变成憨态可掬的“西瓜娃娃”,圆润的轮廓、灵动的眼睛,细节栩栩如生。

“过去面塑多是孙悟空、关羽这些传统形象,现在得跟着年轻人的喜好走。”曹光建笑着说,展馆特意推出泡泡玛特、汪汪队等动漫IP面塑,不仅吸引孩子驻足,更让年轻人主动打卡,每年接待游客超十万人次。

展馆“前厅后坊”的布局,藏着非遗传播的巧思:前厅陈列四大名著人物等传统面塑,让游客触摸历史;后坊设置面塑与陶艺结合的体验区,游客可亲手捏制专属作品,感受“从看到做”的乐趣。

“我们还走进十多个社区开非遗课堂,教小朋友做面塑,让技艺走进日常生活。”曹光建说,这种“观赏+体验”的模式,让面塑从“艺术品”变成了“生活品”。

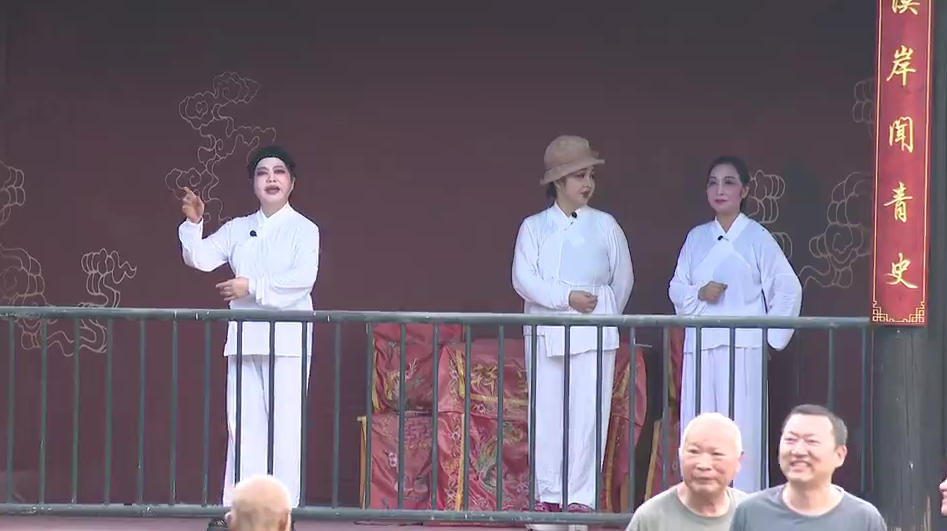

在台州亭旁红色老街,另一番非遗热闹正在上演。木雕舞台上,身着精致戏服的木偶在鲍师傅的操控下,或挥袖转身,或随越剧唱腔摆动,台下游客举着手机记录,不时跟着唱腔轻和。

“我演了六十多年木偶戏,以前上山下乡跑演出,现在老街成了固定舞台。”从事上鲍布袋木偶戏传承的鲍师傅说,这门需要“手口并用”的省级非遗,如今无需特意寻访,游客逛老街时就能近距离观看,百年技艺就这样“藏”进了市井烟火里。

山水间办起“非遗盛宴”

非遗的“破圈”,不仅在老街巷弄,更在山水之间。

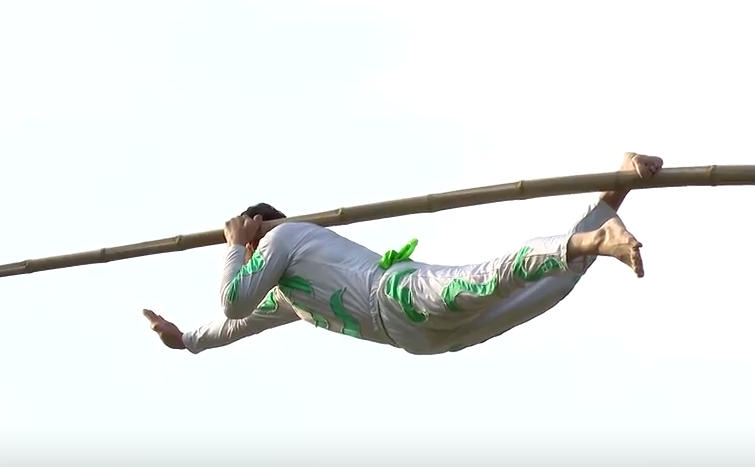

近日,桐乡洲泉镇马鸣村的将军湖畔人头攒动,所有人的目光都锁定在湖面中央的竹竿上——国家级非遗高杆船技的表演者,正在10多米高的竹竿上完成“神仙操作”:睡竹时身躯与竹身贴合成一体,坐竹时稳如磐石,顺橇、反橇间尽显灵动,“猴子拜佛”“超人”等高难度动作引得观众惊呼连连。“从海宁特意赶过来,这表演太震撼了!”游客朱国楚说,这场“空中芭蕾”让他直观感受到了非遗的魅力。

马鸣村的非遗热闹不止于此。老街上,戏曲表演、老电影放映轮番上演,游客在看船技之余,还能重温经典。

桐乡崇福镇的“横街纳凉宴”更添烟火气——300多米长的老街上,26张八仙桌依次排开,松子烧鲈鱼、红烧羊肉等地道美食端上桌,200名居民与游客围坐共餐,聊家常、品美味,仿佛回到儿时的热闹集市。

“这是江南水乡独有的氛围,和西安的热闹完全不一样。”西安游客吴晓茜说,饭后逛怀旧集市,买个手作香囊、尝块松花糕,非遗的温度让她印象深刻。

前几天,平湖新埭镇宋街也上演了一场跨省的非遗盛会。刘公祠重阳庙会吸引了来自江浙沪的近万名游客。

800多年历史的古祠前,2.6米高、2518斤重的“巨型蜡烛”格外醒目——这对需要梯子才能点燃的蜡烛,一年四季常明不灭,寓意平安幸福,刘公祠工作人员张在荣说,蜡烛从最初的300多斤,逐步增重到如今的“纪录级”,已成为庙会的“文化符号”。

庙会上,非遗表演好戏连台:机云鼓敲响浑厚节奏,龙旗龙伞舞再现南宋抗金名将刘锜出征的壮阔场景,嘉兴市级非遗新埭跑马灯则以灵动舞姿点燃气氛。

“我们还教小朋友跑马灯,要把泖水文化传下去。”新埭跑马灯文艺队队长施雪芳说,从南宋传承至今的庙会,如今已成为集民俗表演、商贸交流于一体的“文化IP”。据悉,该庙会早在2008年便已获评“浙江省首批民族传统文化节日保护基地”。

非遗“牵手”文化IP

让传统技艺走得更远

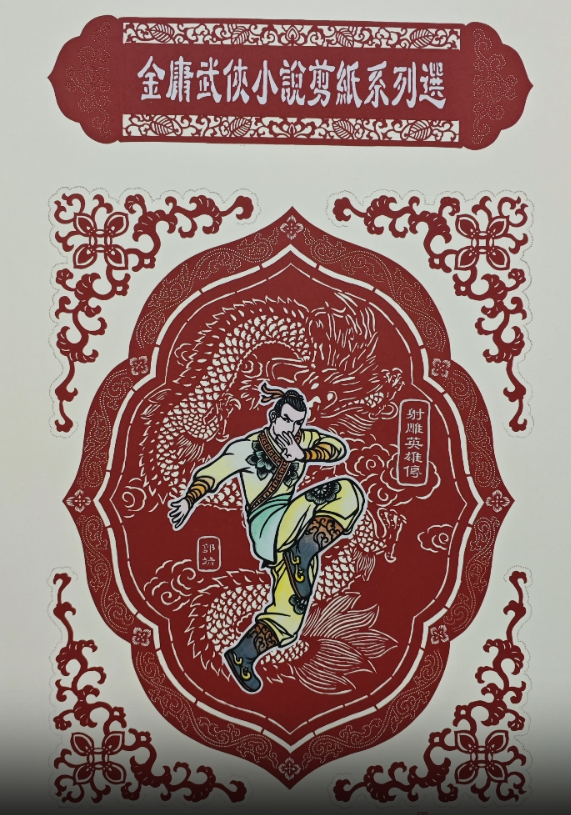

浙江非遗的“破圈”,不仅靠场景创新,更靠内容赋能。近日,海宁市剪纸艺术家团队历时一个月创作的“金庸武侠小说剪纸系列”,让国家级非遗硖石剪纸火出了圈。

在硖石成校剪纸工作室,6幅长100厘米、宽70厘米的作品格外吸睛:《射雕英雄传》里的郭靖、黄蓉英姿飒爽,《天龙八部》中的乔峰气势凛然,金庸笔下的武侠人物,在剪纸的“剪、刻、刺、染、贴、绘”六大技法中栩栩如生。

“这是我们第一次用剪纸表现武侠人物,大家都拼了!”创作团队成员蒋叶萍说,16人的团队里,有中国工艺美术大师刘延山,也有省级乡村工匠名师,大家放弃业余时间,每天从傍晚忙到深夜11点,画稿修改多次才定稿。为了呈现最好效果,团队还借鉴香港画家李志清的漫画作品,对人物造型进行再创作,让传统剪纸与武侠IP碰撞出火花。

如今,这组剪纸作品已启程前往香港,将亮相“在香港读金庸”活动,并捐赠给当地文化机构。“这不仅是剪纸,更是海宁与香港的文化联结。”创作团队制作组负责人苏红飞说,他们希望通过这组作品,让硖石剪纸走出浙江,让更多人看到传统技艺的当代魅力。

从老街巷弄的沉浸式体验,到山水间的民俗盛宴,再到文化IP的跨界融合,浙江非遗不再是“历史标本”,而是成为可感知、可分享的生活方式。在浙江,越来越多的非遗项目正凭借创新力,在新时代的舞台上绽放光彩,让传统文化真正“潮”起来、“火”下去。

(蓝媒联盟·海宁台 平湖台 桐乡台 三门台)