11月9日下午,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在广州亲切接见全国群众体育先进单位、先进个人代表和全国体育系统先进集体、先进个人代表,杭州市拱墅区康桥街道党工委书记施韬作为获奖单位代表参加接见。11月10日上午,施韬代表康桥街道参加“2021-2024年度全国群众体育先进单位”表彰大会。

“心情十分激动,也深受鼓舞。特别是总书记的亲切接见,是对我们群体工作最高的肯定和鼓励。我们在基层一线,不仅要为老百姓提供便捷好用的体育设施和环境,更要努力引导和组织老百姓参与运动、爱上运动、享受运动,让科学运动的习惯蔚然成风,让体卫融合的理念深入人心。”施韬说。

康桥街道地处拱墅区最北端,曾是杭州重工业企业较为集中的区域,聚集着谢村渣土码头、物产码头、杭州炼油厂等企业。近年来,随着大城北规划建设的深入推进,这片土地迎来了转型发展的新机遇。2024年,康桥街道入选浙江首批“好社区”运动健康中心试点,积极探索建立覆盖全人群的运动促进健康新模式。

获评全国群众体育先进单位,大运河畔这个总面积约12.8平方公里的街道,藏着哪些“运动密码”?

119处体育设施

“运动空间”随处可见

昌运桥下的昌运篮球公园,常常都是一片热火朝天的运动景象。这里是互联网从业者何硕正与球友切磋球技的好地方,“每个月都会来这里打一场球”。

“以前,打球都要跑到很远的地方,现在,家门口就有专业的场地了,很方便。”何硕说,这个由桥下空间改造而成的篮球公园,已经成为周边球友的热门聚集地了。

管理员王运坤介绍,昌运篮球公园有1片标准篮球场和4片非标篮球场。自去年9月开放后,平均每天接待150人次,暑假高峰期可达400人次。

谁能想到,这么受欢迎的篮球场,两年前还是一片闲置空地。

近几年,康桥街道辖区的新建小区和企业密集交付,越来越多年轻人来到这里生活或工作。根据官方预计,未来5年,康桥人口将从8万增长到15万。

面对“15万人”的运动需求,康桥街道通过盘活“金角银边”、推进老旧小区改造等方式,建成嵌入式体育场地34处、各类体育设施119处,涵盖社区运动空间、嵌入式体育场所和公园等公共空间配套健身设施。

其中,吴家墩社区东苑建起5000平方米的笼式足球场,拥有设备室、球员休息室等专业配套设施;位于顾扬路200号的老年活动中心建起乒乓球馆,设8张球桌,已经成为老年乒乓球爱好者的固定活动据点。

体育场地在使用过程中,相关配套设施会根据大家的使用反馈改进。不少人反映在昌运篮球公园打球没地方上厕所,街道就在球场对面的桥下空间新建了停车场和公共厕所。

5.37平方米/人

人均体育场地面积全国领先

截至2024年底,全国人均体育场地面积为3.0平方米。而在康桥街道,这一数字达到5.37平方米,远超全国平均水平。

5.37平方米,可以同时放下一台跑步机、一台划船机、一张瑜伽垫、一辆动感单车。充足的运动空间,让体育锻炼融入日常生活。

来自东北的陈大伯每天都会带着孙子在运河边跑步、在篮球场运动。“锻炼身体比在家看电视强多了,”他说,“孩子的身体素质明显提高了。”

来自黑龙江的蒋家浜社区的马大姐,是人们眼中的“运动达人”。“每天雷打不动地来长者运动健康之家锻炼,不到半年,精神状态变好了许多,她跟我说,现在带孙子更有劲了。”对这位“运动达人”,蒋家浜社区党支部书记倪振华印象深刻。

56个草根体育社团

超越体育的社区纽带

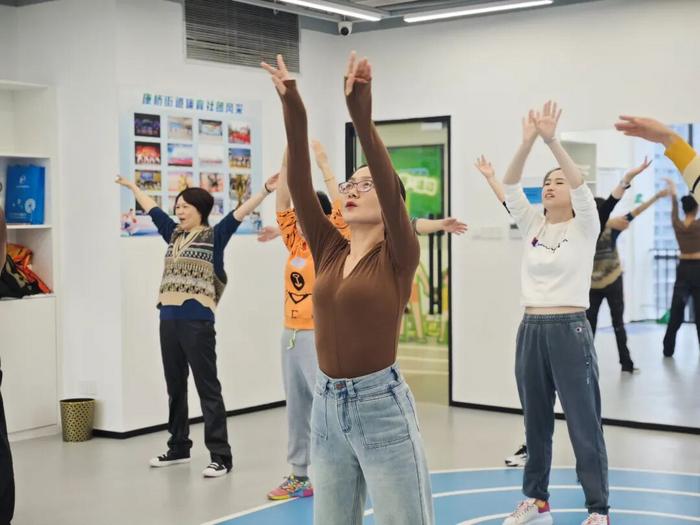

康桥街道丰富的运动场地,催生了56个草根体育社团。各社区根据自身特色培育特色项目,由专业骨干带领发展。目前,蒋家浜社区已形成健步走、健美操、劲舞团等不少于5个社团。

今年3月,蒋家浜社区成立“全职妈妈劲舞团”,居民媛媛主动负责起社团活动。“我有舞蹈基础,还在自学爵士和中国舞,边学边教其他人。”她说。

如今,劲舞团从最初的5人发展到十余人,活动场所也从居民楼架空层升级到专业舞蹈室。“社区帮我们宣传推广,固定每周四下午2点和周日晚上6点,开展两次训练。”她说。

通过56个草根体育社团,运动超越了强身健体的单一功能,成为社会关系的黏合剂,连接起一座城市和新老杭州人,让居民们找到归属感。

103名社会体育指导员

每个居民都有健身“家庭医生”

“来帮我看看,医生说我心脏不太好,我做什么锻炼比较合适啊?”在康桥街道好社区运动健康中心“长者运动健康之家”,来运动的吴阿姨向工作人员朱敏求助。

朱敏是一名社会体育指导员,也是居民健身的“家庭医生”,为居民提供科学健身指导。她把吴阿姨领到垂直律动沙发旁,通过沙发的震动帮助其达到锻炼的目的。

康桥街道有103名社会体育指导员,大多由运动健康中心的工作人员、运动社团的团长担任。

“好社区运动健康中心与社区医院打通,我可以在后台看到专业医生为老人提供的锻炼意见,结合医生建议再为老人匹配运动项目。”朱敏常常会通过微信上为居民提供健身指导。

2812份健康档案

AI让运动更科学

“好社区”运动健康中心是康桥街道打造的健康4S店——科学(Science)、社群(Social)、场景(Scene)、服务(Service)实现健康“测、评、导、练”闭环。

健康中心是健身房也是社区卫生服务中心——由专业医疗团队开出“运动处方”,包括家庭医生的健康建议、身体数据以及健康情况,由专业运动健康师指导科学健身。

“运动处方”的背后是人工智能——AI运动健康数字驾驶舱。在健康中心前台,一面巨大的电子屏实时显示居民运动数据,分析运动风险、追踪锻炼效果、连接家庭医生。自2024年11月试运营以来,健康中心已服务居民2.8万人次,建立健康档案2812份。

“通过物联网设备收集到登记的居民身体质量指数、减重基数,为科学组织体育活动提供依据。”驾驶舱团队负责人介绍,通过前期半年的数据统计分析发现,同样锻炼频率下,身体质量指数在中间值上下10%的人群是减重效果最好的,针对这类人群,健康中心正在策划活动来调动他们的健身积极性。

本月底,更“聪明”的AI运动健康数字驾驶舱即将投入使用,能根据居民的锻炼情况,实时调整专业医生的运动处方。

让每一个人“动起来”

康桥街道何以成为“全国群众体育先进单位”的答案,藏在全民健身举步可就的幸福里。近年来,康桥街道通过在空间重构、体卫融合等多维度的探索,构建起一个充满活力的全民健身公共服务体系。

面对群众“健身去哪”的难题,康桥街道积极探索“嵌入式体育场地”的建设路径,利用城市“金角银边”,让居民在“家门口”就能锻炼。

面对群众“怎么锻炼”的难题,康桥街道创新性地深度融合体育与医疗资源,让体育锻炼从兴趣爱好升级为科学保障,打破体育与医疗的传统界限。

面对群众“运动无聊”的难题,康桥街道构建覆盖全年龄段的赛事活动体系,通过打造系列品牌健身活动,会聚志同道合的人。在这里,健身不再是个体的孤立行为。

从“东方休闲之都”到“赛会之城”,近年来,杭州持续完善“10分钟健身圈”、活化亚运遗产场馆、创新赛事活动体系,让“体育资源更普惠、健身服务更精准”。大运河畔,康桥街道正因地制宜,推动居民从“被动运动”向“主动健康”的转变。

“我们的目标是搭建健康之桥、体卫融合之桥。”康桥街道党委委员赵铭婕说,接下来将继续开展“街道运动会”系列活动,每年举办不少于100场体育活动,并鼓励商务楼宇青年参与锻炼,让健康生活方式惠及更广泛人群。

桥下空间成为篮球公园,医疗中心开出“运动处方”……“康桥经验”为基层群众体育发展带来启示:群众体育绝非简单的场地供给,而是一项需要精密设计、多元协同的系统工程。它描绘的不仅是一幅全民健身的图景,更是一座城市对居民健康生活的承诺。