在办公室里遥控整个工地、在施工现场上演“机器人总动员”……这不是科幻片,在拱墅区大运河数智城某个工程建设一线,这幅图景正在上演,如今在建筑工程施工现场,许多人工智能技术设备已经“落地开花”,“智慧工地”不再只是一句口号。

AI功能的安全帽

能最大程度保证工人安全

在拱墅区管家漾路,7号地块新中大研发基地近20亩的建设项目正在施工中,两年后,这里将会建成AB两幢外立面为玻璃幕墙的15层高楼,用于软件研发生产和配套服务。建设单位杭州新中大科技股份有限公司楼经理介绍,这期项目最大的亮点就是全过程实现了数字化管理,全过程都用到了AI。

走进工地,密密麻麻的蓝色密目安全网和脚手架将两座已建成的大楼裹得严严实实,紧挨着的两个高大黄色塔吊特别显眼。新中大浩联子公司总经理、本项目智能化总工程师徐宏介绍了工地的建设情况。

工地塔吊 摄 夏阳

“在钢筋铁骨中施工,工人的安全重于泰山。”徐总介绍,工地上,每一顶安全帽都是生命的最后防线,“我们工程项目里的人工智能产品,可以从一顶小小的安全帽说起。”

徐总说,根据工人的工种,专门设计研发了带有不同功能的安全帽,主要有三类。最基本的是普通工人的安全帽,“我们普通工人戴的帽子都带有定位,随时可以定位工人的活动轨迹”。应用度最高的是针对特殊作业工种的安全帽,“它搭载了感知传感器,不仅有跌倒报警功能,还配有防脱戴功能”。

配备高清摄像头的安全帽 摄 夏阳

徐总说,帽子在工地上是绝对不允许脱下来的,如果脱下来的话就会有预警,如果撞了一下,会有报警,如果长时间停在一个位置不动,也会发出报警。“所有信息都会实时回传到指挥中心,目的就是为了最大程度保证工人们的安全。”

还有一类是监理或安全员戴的帽子,主要用于指挥型巡检。徐工介绍,这顶帽子配备了高清摄像头,可以进行实时语音视频通话。“巡检时,工作人员戴着它走一遍,摄像头就能扫描并记录现场情况自动上传至云端。”

戴上这顶指挥型巡检安全帽亲身感受,在耳后位置能清晰听到从指挥室传来的声音,额头上方的帽檐处,打开头灯、发起通话等按键触手可及。

徐总在指挥室大屏前介绍,这顶小小的安全帽,运用AI技术能实现与大模型比对。他举例:“假如第一次巡检时摄像头扫描发现墙体上有一个裂缝,监理将会下工单整改,在第二次巡检时,同样的位置会出现两次画面的细节对比联动。”

指挥室大屏 摄 夏阳

“业内有个专业术语叫隐蔽工程验收,就是在施工过程中,后一步工序的工作结果掩盖了前一工序工作结果的隐蔽工程,在验收时无法追溯。”徐总说,现在大家都在讲好房子,房子工程质量怎么样,外面看得到的是一方面,里面用的东西也是一方面。

“在工程开始前,我们会建模,安全帽上的摄像头巡检时会监测有没有按图纸施工,还会把隐藏在里面的工程过程记录下来,作为后面验收的存证保存,后期溯源时有可能用得到。”徐总说。

混凝土摊铺、腻子喷刮、墙板安装……

许多传统人力作业项目如今都不需要人工

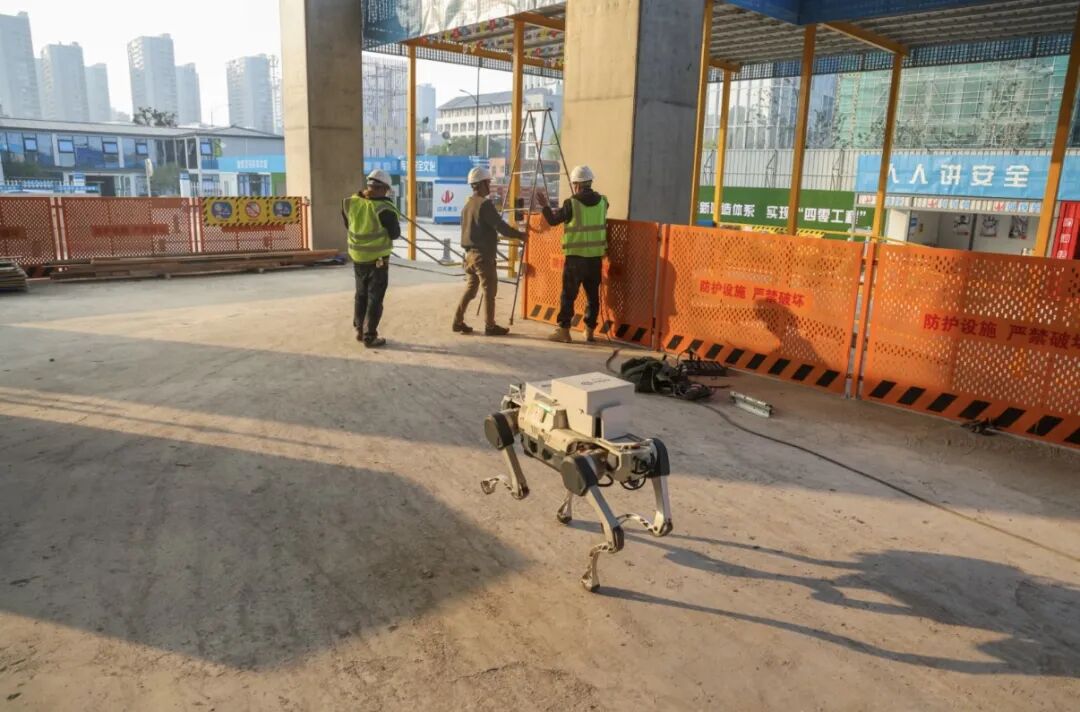

除了安全帽外,在工地同样用于安全巡检的还有机器狗和无人机,它们融合了AI进行安全环境综合管控,代替人力实现危险区域的自动巡检,“不戴安全帽、不穿反光衣等警示都是比较常见的,临边没防护、有失火风险等,在机器狗和无人机巡检完之后,通过算法可以帮助分析”。

工地的机器狗 摄 夏阳

徐总说,天视角、地视角、人视角结合起来,联动智能建造平台,可以实时对比计划和施工进度,以此全面把控整个项目的施工进程。

工地的无人机 摄 夏阳

进入楼体内部施工现场,这里没有印象中工地杂乱无章的模样,没有漫天的尘土和遍地的施工垃圾,也没有成群忙碌的工人来来往往,取而代之的是一台台造型各异的机器人,有序地穿梭、抬举、测量……

新中大市场部刘梦对现场的产品了如指掌,她指着一个方方正正的大箱子介绍:这是一台多功能洒扫机器人,配备实现室外、室内全场景作业的导航技术,能实现3D激光绕障、超声波停障、接触式防触边等三重防撞保护,“代替人工清扫那些易吸入肺部的建筑垃圾”。

往前几步,一个四轮粉色推车停在墙边,刘梦说,这是一台混凝土地面整平机器人,“简单来说就是混凝土摊铺后对混凝土进行振捣和整平”。传统的打平操作需要将搅拌好的水泥倒在地面上,由工人趴在地上使用推杆将其推平、推开,再用滚筒轧匀水泥地面,“如今运用混凝土地面整平机器人,可以大幅节省人工,实现平整度误差≤5mm/2m,比传统人工效率提高30%”。

混凝土地面整平机器人 摄 夏阳

刘梦接着介绍,刮腻子是内墙装饰的方法之一,传统场景下需要工人登高将腻子刮在墙上,保证墙面平整。“通常要刮三遍,还需要砂纸打磨平整……现在有了涂料施工一体机机器人,能解决公建类大场景的墙面、天花板和方形立柱外表面的自动化施工工艺问题,实现腻子喷刮与墙面漆喷涂。”

涂料施工一体机机器人

“现在连墙板安装都可以节省人工了。”徐总说,混凝土预制墙板、内墙板、外墙板等预制板件安装费力费时,如今机器人可以协助安装,并进行短距离运输。

红外探测头 摄 夏阳

走在室内施工场地,处处能看到红外探测头、林边防护监测系统、立杆倾斜传感器……每走两步就能遇到一个新的智能设备。

立杆倾斜传感器 摄 夏阳

上百米的高危塔吊如今可以在远程驾驶舱操控

“未来的建筑施工一切都能在办公室遥控”

塔吊主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装,是建筑工地的必备设施,有的高达200多米,塔吊司机(吊工)要进行闭卷笔试/机考和操作技能考核,需持有特种操作资格证才可从业。

传统场景下,吊工要登上上百米高的高空执行操作,危险系数飙升。

虚拟座驾舱 摄 夏阳

在建设工地,有两台虚拟座驾舱。徐总介绍,智能塔吊驾驶系统让工人在地面驾驶舱就能实现远程自动遥控作业,“同时在手机、平板等智能终端也能实现近距离操控,达到厘米级识别精度,实现防碰撞预警和自动避障……”

作为一家在杭州耕耘30多年的企业,新中大(简称)坐落于杭州拱墅区大运河数智城。从2013年起,他们深耕工程建设行业数字化,如今已成长为行业头部企业,这背后也离不开拱墅区及大运河数智城对企业的支持帮助。

新中大总部大楼效果图

在新中大总部大楼的建筑工地,徐总说, “AI+智慧社会与生活”的融合速度会继续加快,在未来,有更多的年轻人来工地工作,将会有一套像打游戏一样管理操作人工智能设备系统,“各式各样的机器人会在工地里跑,各司其职,工人就像玩模拟人生游戏那样监控各项设备正常运转……”

为推动人工智能企业在拱墅扎根成长、吸引更多优质项目落地,拱墅区正多措并举开展营商环境优化提升工程。从30亿省科创母三期人工智能产业基金,到5亿浙江半导体产业精选基金、2亿杭州市首支人才科创基金的组建,拱墅区为不同阶段的企业提供了不同的政府基金支持。大运河数智城管委会从数据要素开发、算力、空间要素、创新研发、知识产权、融资、应用场景等九大方面给予企业政策支持,激励创新空间内的企业高速发展。