| 设为首页 |

新闻热线: 0571-88255213

| 设为首页 |

新闻热线: 0571-88255213

2024年度长三角地区主要领导座谈会在浙江温州举行。

说起温州,大家都不陌生。

它是中国民营经济的始发站。

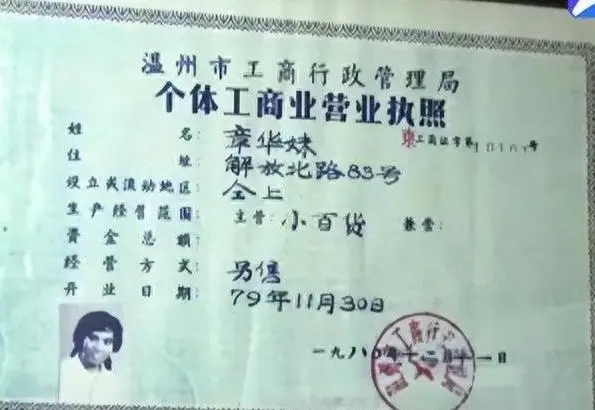

改革开放后,我国第一张个体工商业营业执照诞生于温州,成为国内第一个吃螃蟹者,在此之后的数十年内,温州这片土地上民营经济遍地生花,而且还走出温州、遍布全国乃至海外,所以温州可算得上是中国民营经济第一城。

在当前形势下,长三角地区主要领导座谈会为何会选择在温州召开?

.01

从无到有,温州民营经济创造一代神话:破冰创业背后的政府力量

温州,曾经是一个极不起眼的地方,人多地少、资源匮乏;温州曾经是一个很难走出去的地方,交通不畅、环境艰苦。改革开放的历史机遇犹如一剂强心针,注入到温州的“体内”,40多年过去,温州成为了我国改革开放的先行者、市场经济的发祥地,成为了一座具有时代标本意义的特殊城市。

改革开放前,温州人口稠密,资源匮乏,交通闭塞,工业落后,城市破旧,是当时中国最为贫穷落后的地区之一。

改革开放后很长一段时间,温州一直是在“姓资还是姓社”这个充满争议的话题中负重前行的,甚至外界评价温州发展曾有一个很流行的观点:无为而治。

然而,现在回过头来打量当时温州的新生事物,如购销户、专业市场、股份合作等,可以毫无疑问地断言,这是群众创造、政府支持的结果。浙江省体改研究会副会长卓勇良说:

温州人民破冰式创业背后,闪耀着政府的“智慧”力量。在温州民营经济发展过程中,如果没有党委政府的支持、鼓励、保护、尊重,人民的首创精神就难以转化为推进改革的强大动力。

视线投向1980年。当时温州全市三分之一工厂处于停工半停工状态,城市大量待业人员难以就业。而实行家庭联产承包责任制后,农村又出现约150万剩余劳动力。城乡人口就业成为困扰温州市党政部门的难题。

一直关注温州发展路径的浙江大学公共管理学院求是特聘教授陈国权评述道彼时的情景:

改革的春风吹到了温州,当时的市委和市政府根据群众历史上有经商习惯、手工业发达、能工巧匠多,具有发展家庭工商业的传统优势,鼓励人民群众自谋职业、自主创业。在城镇允许发展个体工商户,在农村支持和发展专业户、重点户。

在此基础上,温州市委和市政府还因势利导,不断优化创业环境,促进市场导向就业机制形成和不断完善;制定和完善放开流通领域的政策措施,鼓励群众大胆发展商品经济;在不同时期出台推动全民创业的政策措施,降低创业门槛、保护创业者合法权益、加强创业能力培训等。

.02

从小到大,从弱到强:特别能创业创新的人民首创精神

在体制机制突围中,在创造多个“中国第一”背后,无处不闪耀着“特别能创业,特别能创新”的温州人首创精神光芒。温州人主动担当了改革先锋与经济先行的重要角色。

时间再次回溯至改革开放之前。温州因地处东南一隅,经济社会比较落后。当时,温州600多万人口在人均只有0.36亩的耕地上“吃饭”,到1977年温州农民人均收入仅55元。

浙江省体改研究会副会长卓勇良一句话评述温州最初发展的路子:

是生活逼出来,市场放出来,群众闯出来的。

在全国不允许个体经营的年代,温州人灵活变通,采取“挂户经营”的办法,把个体工商户挂靠在公有企业下,以公有企业的名义外出推销产品或采购原材料,个体经营得以蓬勃发展;1979年,苍南县钱库镇李家车村农民成立了全国第一家股份合作企业;1980年10月,苍南县金乡镇信用社率先创浮动利率,让农村闲散资金得到了充分利用;1984年,苍南县龙港镇创造性地实行“谁建设、谁投资、谁受益”的政策,以有偿出让土地权的方式筹集群众资金1.2亿元,建成了“中国第一农民城”。

短短几年间,温州全市出现个体工商户24万户,民营企业13万家,200万农业劳动力向城镇和二、三产业转移,300多万外来人员在温州就业……

在温州这片土壤上出现了“人自为商、户自为商、村自为商、镇自为商”的全民创业局面。人人想当老板、个个争当老板,千家万户搞经营、千军万马闯市场、千山万水寻商机,是温州全民创业的生动写照。

外界把温州商人的进取精神和不断谋求变革的勇气,定义为新中国成立以来,特别是最近40多年来中国人开拓进取的缩影,是民营经济弄潮市场的例证。

.03

由强转盛,民营经济飞速发展:区域文化一脉相承

温州率先发展的原因,还有一项不可忽视的作用,那就是来自区域文化的影响。浙商博物馆馆长杨轶清认为:

如果说“人多地少、为生存而改革”是外因,那么“讲实事、就实理、求实效、谋实功”的温州地域文化是内因。内外因的共同作用,才能释放出了温州特有的改革动力。

唐宋起,全国经济重心和政治重心南移,江浙地区人口数量有了显著增加;北宋中期,一些州郡就已出现人稠地狭局面,温州更是如此。为了生存,温州人除努力提高农业生产率外,还不得不通过从事手工业生产、经营商业来满足物质需求。这客观上促进了手工业和商业发展以及社会经济水平的提高。

与此同时,温州地区的教育文化事业也有了显著发展,民众文化水平和社会认识能力大有提高,学人辈出。其中,“永嘉学派”以强烈的爱国主义思想、注重实用和创新、重视事功为特色,主张“以利和义,不以义抑利”:反对传统“重农抑商”政策,认为“农商皆本”;主张“通商惠工,以国家之力扶持商贾,流通货币”,肯定雇佣关系和私有制的合理性,认为应该大力发展工业和商品经济。

此后,陈虬、陈黻宸、孙诒让等晚清温州学者,又继续从理论和实践上把“经世致用、实业救国”的主张推向新的高峰。

这些经济思想被渗透入温州百姓骨髓,在他们寻求生存和发展的过程中被不断实践和深化,由此积淀了浓厚的商品经济意识——章华妹,1979年11月30日领取了全国第一张个体工商执照;王碎奶,从在桥边摆摊卖纽扣起步,1983年买进纽扣加工机器,开始没日没夜地自己生产纽扣;陈定国,1986年只身前往法国巴黎,成立服装制造公司……

具有变通思维的温州人率先发力,从实际出发,凭借无畏无惧的勇气,吃苦耐劳的韧劲,以群体经济为保证,以创新发展为动力,走出了一条适合本地经济发展的道路。温州地区也逐步整合出了一种务实、重商的独特地域文化,并被不断继承和发扬。

.04

发展滞缓到再次扬帆:政企联手,再创辉煌。

温州的民营经济起源于第一张个体工商营业执照,在数十年的发展中,经历了潮起潮落到再次扬帆出海,可以说,整个温州的民营经济,极具中国民营经济的代表性、典型性,它的发展历程具有深刻的借鉴意义。

温州炒房团,温州皮鞋火烧武林广场,温州的民营经济,走过快捷通道,也走过弯路。

近年来,温州民营经济出现了增长缓慢,发展疲软的状态。

针对这一现状,国家、省级、市级,三级联动,给了温州民营经济强大的政策支撑。

2018年,温州率先获得中央统战部、全国工商联正式批准同意创建新时代非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长先行区,进一步推动温州民营经济实现高质量发展。

肩负起为全国探索示范的重任。6年来,温州深耕的这片“试验田”结出累累硕果,一项项创新性举措让温州民营经济收获了稳稳的改革红利,也给其他地区的改革提供了创新示范。据了解,截至目前,温州针对性实施224项改革举措,其中87项形成了引领示范效应。2022年以来,浙江在全省范围推广温州五个方面21条经验,全国工商联在全国筛选12个市(区)推广温州“两个健康”创建经验。

企业良好的预期离不开优质的营商环境,其中公平的政策机制尤为重要。温州民营经济活跃,企业用地需求旺盛。针对工业用地供给中存在的评价不精准、配置不高效、优质企业难得地等问题,温州创新实施“数据得地”改革,坚持“不找书记亮数据、不找市长找市场”,推动有限土地资源向“发展前景好、产值增长快、亩均效益高”的企业优先配置,实现企业从“跑腿要地”到“数据拿地”的转变。

“从2023年5月到目前,全市通过‘数据得地’机制为89家优质企业精准供地2283亩,其中70家已开工。”温州市相关负责人介绍,“数据得地”机制的实施,稳定了优质企业拿地预期,大大激发了企业创新创业热情。

2023年温州市规上工业增加值增长9.4%、占浙江省比重提升0.5个百分点,规上工业企业利润增长10.7%、比浙江省平均水平高11个百分点,规上工业企业盈利面达到88.7%、比浙江省平均水平高9.3个百分点。

2023年,温州市实现地区生产总值(GDP)8730.6亿元,按不变价格计算(下同),比上年增长6.9%。分产业看,第一、二、三产业增加值分别为179.6亿元、3606.7亿元和4944.3亿元,比上年分别增长4.9%、7.2%和6.8%。三次产业增加值结构由上年的2.0:42.1:55.9调整为2.1:41.3:56.6。人均地区生产总值为89821元(按年平均汇率折算为12747美元),比上年增长6.3%。

温州的民营经济,是一张历久弥新的金名片。

长三角地区主要领导座谈会这次选择温州,它向外界传递出党委政府更为重视民营经济保护,更为重视营造良好的营商环境,更加重视民营企业家的需求,这将给长三角地区的民营经济发展注入一针强心剂。

(综合浙江日报、中国经营报、中国经济网、中国新闻网、中国经济导报等相关内容)